不会算数的她却网贷24万美容?法院判了

一位存在智力障碍的女子,在家人不知情的情况下,于某美容店网贷充值24万余元,不到3个月时间便消费12万余元,美容店坚称已完全告知其消费内容并经明确同意,拒不退还已消费款项。那么,这12余万元究竟是合理消费支出,还是天价预付式消费陷阱?近期,北京市通州区人民法院对此案进行审理后,一纸判决给出了答案:合同无效。

据了解,30多岁的星星,因幼时疾病导致智力受损,但在家人的陪伴呵护下,一直过着简单平静的生活。然而,这一切在三年前被一次意外的美容“体验”所打破。星星逛街时,在某美容店员工的介绍下,到店体验了多项服务,美容店则趁机推荐了一系列昂贵的套餐,表示可用于治理宫寒、疏肝理气、结肠排毒、全身净化等,并建议充值办理会员卡。由于星星自身并无资金,为办卡充值,她通过信用卡以及各网络贷款平台多渠道借款,累计向美容店充值了24万余元,不到3个月的时间里消费了12万余元,后因对大额支出感到恐慌未再继续消费。

一年后,星星的父亲察觉到异常,在得知真相后,他立即与美容店交涉,但美容店仅同意退还剩余款项,拒绝退还已消费的部分。随后,星星的父亲向法院提起了诉讼,请求确认星星的民事行为能力。

经过司法鉴定,证实星星无法正确表达自己的意愿,智商低于常人,且无法进行简单的数学加减计算,法院依法宣告星星为限制民事行为能力人,并指定其父为监护人。

因美容店拒绝退还已消费的大额款项,星星的父亲作为其法定代理人,向法院提起诉讼,要求确认服务合同无效,退还全部充值款项并赔偿利息损失。

对此,美容店在庭审上抛出“三张牌”:坚称不知道星星的智力状况,不清楚星星用于消费的资金来源,不了解星星是否在美容店现场办理网贷;出示有星星签字的消费记录;提交店内的监控视频,证明工作人员在星星充值时,有解释消费项目和内容。

然而,当法官要求美容店提供星星从进店到离店的全流程视频时,美容店却表示无法提供完整的监控录像。

法院经审理认为,星星系限制民事行为能力人,且其状况并非短时间内形成,而是属于一种长期存续的状态,星星在缔约和消费时不具备理性决策的能力。虽然美容店提交了部分监控视频作为证据,但这些视频并不完整,无法证明美容店已经向星星进行了完整、准确的告知,也无法体现星星对此表示理解并同意的全过程。星星的父亲作为法定代理人明确表示对合同关系不予追认,因此星星与美容店之间建立的预付式消费合同关系应属无效。

鉴于星星确实进行了部分消费,应当扣除该部分费用,但美容店主张的已消费金额,星星并不认可,且美容店陈述的消费内容与其主张的金额严重不符。据此,法院综合案情后结合星星到店消费的次数、服务内容以及一般市场价格,综合确定了应扣除的费用,判决美容店在已退还3万元的基础上,再行退还20.5万元,即扣除实际合理消费0.5万元,共计退还充值金额23.5万元,并赔偿星星相应的利息损失。

判决作出后,双方均未上诉,现该案已经生效。

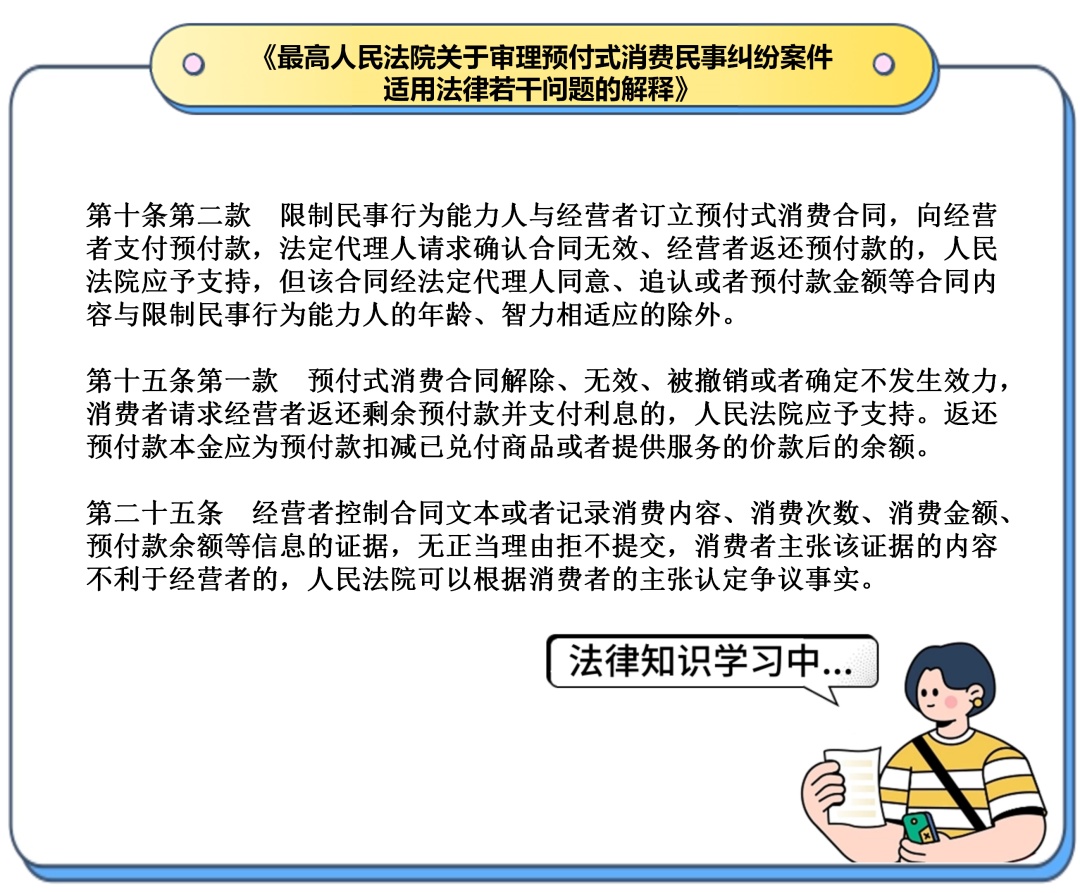

法条链接

法官释法

北京市通州区人民法院台湖人民法庭

四级高级法官 于素娟

在健身、美容、培训等生活消费领域,经营者收取预付款后多次或者持续向消费者兑付商品或者提供服务的,成立预付式消费合同。本案中,原、被告间即就美容消费订立预付式消费合同。

根据相关法律规定,限制民事行为能力人订立的预付式消费合同在其法定代理人同意、追认前属于效力待定的状态,若法定代理人不同意、不追认的,则合同无效。本案中,原告是限制民事行为能力人,其法定代理人明确表示对原告与美容店达成的合同关系不予追认,因此案涉合同应属无效,原告有权请求被告返还剩余预付款并支付利息。

返还的预付款应为扣减已兑付商品或者提供服务的价款后的余额。当经营者陈述的消费金额与消费内容不符的,人民法院将依法认定合理金额,维护消费者的合法权益。本案中,法院即依据消费次数、服务内容以及一般市场价格,综合认定应扣除费用为5000元,远低于被告主张的原告消费12万余元。

经营者应当充分尊重消费者的真实意愿,尤其是面对无民事行为能力人和限制民事行为能力人时,更应该严格履行自身的注意义务,不得诱导消费,更不能以次充好,以假充真,欺诈消费者。

人民法院在审理该类纠纷时,要秉持客观公正原则,深入查明案件事实,精准解析交易本质,维护诚信友善的消费环境。

选题策划|法治网研究院

文|徐伟伦 辛洁 王昊程

(编辑:边珍)