新型诈骗!这些案例值得警惕

新型诈骗迷惑性强,小编特地搜集了近期一些新型诈骗案例,提醒广大网友注意防范。

案例一:“神秘顾客”花豪金预订“鲜花+现金”礼盒 让花店老板卷入洗钱案

近日,盐城一花店店主蔡女士接到一位陌生顾客的微信订单,对方称自己最近和女朋友吵架了,想送一束现金制作的“鲜花礼盒”,作为道歉礼物。在与蔡女士协商好包装费用后,该“神秘顾客”以比较忙走不开为由,声称会将20000元转账到蔡女士的银行卡中,请其取现后直接制作,送到指定位置。没多久,蔡女士就收到了,该“神秘顾客”转来的20000元,于是便按照约定取出现金,包装了一束“现金花束”,随后送到客户手上,就在将花束送给顾客后的一小时内,蔡女士收到了银行卡被冻结的消息,于是报警向民警求助。

根据调查,资金异常是由于“神秘顾客”转入蔡女士银行卡内用于购买“现金花束”的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款,目前,该案正在进一步调查处理中。此案并非孤案,不少蛋糕店也沦为“洗钱”工具,根据多家媒体公开报道显示,全国多地都出现过蛋糕店老板接到“大订单”,“神秘顾客”要求将现金放入蛋糕中,最终导致陷入洗钱案,银行卡因涉案被冻结。

套路解析

这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把以银行取现、换虚拟币等方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

案例二:“交友约会”背后藏连环骗局,一团伙半年诈骗1.4亿余元

记者22日从内蒙古呼和浩特铁路公安局包头公安处获悉,办案民警日前侦破一起以“交友约会”为名的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人40名,该团伙作案半年诈骗所得流水高达1.4亿余元。

2023年2月6日,K898次列车上的旅客陈某,用手机在一个聊天群中浏览了一个“交友”网站,并下载了聊天应用软件。在“客服”指引下,陈某不断充值升级“会员权益”,后又在高利润诱惑下,进行刷单、转账等操作,不到一个小时便花费了29万余元。直到后来被拉黑,他才意识到被骗。

接警后,民警发现案情与此前接到的另外2起报案极其相似。公安机关立即成立专案组并案侦查。专案组通过技术研判,确认用于诈骗的应用软件管理后台IP位于东南亚某国,随后又突破一系列技术难题,在海量数据中锁定了认证名为齐某的犯罪嫌疑人的IP地址。

专案组以此为突破口,逐步掌握了该团伙的层级架构和作案流程,绘制出一个有5个层级的关系网,一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点浮出水面。

不久,专案组获得齐某等人将回国的线索,制定了抓捕计划。在云南省公安机关配合下,齐某等3人以及“蛇头”齐某易被抓获。很快,在国内为该团伙洗钱的张某文等18名违法犯罪嫌疑人也被抓获。

据专案组民警介绍,涉本案的诈骗公司长期盘踞于境外,设有“炒群组”“接待组”“操刀组”多个小组,人数多达数百人。据统计,其掌握的多个聊天应用软件注册会员多达8100多人,短短半年的交易流水便超过1.4亿元。

实施诈骗过程中,“炒群组”负责在多个社交软件群中招揽具有一定经济基础、有交友需求的目标人群。取得联系后,“接待组”便上阵,引诱受害人充值成为“会员”,再以免费约见、协助订房、上门服务等虚假“权益”升级,诱导受害人继续充值。当受害人成为最高等级“会员”后,便会被移交给“操刀组”,由他们以“刷单可免除约见费用,还能获得高利回报”等幌子,引诱受害人刷单、转账。当受害人无钱可骗时,再把其拉黑屏蔽。

专案组结合犯罪嫌疑人提供的线索,经进一步工作,锁定了位于境外的4个电诈园区、2个电诈团伙,并对其他嫌疑人展开抓捕。2024年1月31日,随着犯罪嫌疑人刘某被抓,专案组已陆续抓获同案人员40人。目前,案件还在进一步办理中。

案例三:被骗2亿港元!“AI换脸”诈骗怎么防?

近年来,随着人工智能技术的进步,一些不法分子开始利用AI技术融合他人面孔和声音,制造非常逼真的合成图像来实施新型网络诈骗,这类骗局常常会在短时间内给被害人造成较大损失,我们应该如何看清这类AI“深度造假”?辨别“AI换脸”有没有什么好方法?

近期,香港警方披露了一起AI“多人换脸”诈骗案,涉案金额高达2亿港元。在该起案件中,一家跨国公司香港分部的职员,受邀参加总部首席财务官发起的多人的视频会议。并按照要求,前后转账多次,将2亿港元转账到5个本地银行账户内,其后向总部查询方知受骗。警方调查得知,这起案件中,所谓的视频会议中,只有受害者一人为“真人”,其余所谓参会人员,全部是经过AI换脸后的诈骗人员。

AI技术也是把“双刃剑”,即使是出于娱乐使用AI换脸、AI换声,也是存在法律风险的。法律专家表示,用AI技术为他人换脸换声甚至翻译成其他语言并发布视频,可能涉嫌侵权,主要有三个方面:

一是涉嫌侵犯著作权,例如相声、小品等都属于《中华人民共和国著作权法》保护的“作品”。例如网友用AI软件将相声、小品等“翻译”成其他语言,需经过著作权人授权,否则就存在侵权问题。

二是涉嫌侵犯肖像权,根据《中华人民共和国民法典》,任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。

三是涉嫌侵犯声音权,根据《中华人民共和国民法典》规定,对自然人声音的保护,参照适用肖像权保护的有关规定。也就是说,需要取得声音权人的同意,才能够使用他人的声音。

这些方式,轻易识别AI“换脸换声”。

AI换脸这一技术的出现,导致耳听为虚、眼见也不一定为实了。那我们该如何防范呢?专家表示,其实AI人工换脸无论做得多么逼真,想要识别视频真假还是有一些方法的。比如说我们可以要求对方在视频对话的时候呢,在脸部的面前通过挥手的方式,去进行一个识别,实时伪造的视频,因为它要对这个视频进行实时的生成和处理和AI的换脸。那么在挥手的过程中,就会造成这种面部的数据的干扰,最终产生的效果就是我们看到的这样,挥手的过程中,他所伪造的这个人脸会产生一定的抖动或者是一些闪现,或者是一些异常的情况。

第二个就是点对点的沟通中可以问一些只有对方知道的问题,验证对方的真实性。

案例四:“快递扫码领红包”!千万别上当

春节刚过,骗子又忙活起来了!近期,公安部网安局就揭露了关于“快递扫码领红包”的新型诈骗手段。有人收到了来路不明的快递包裹,快递内有一张“红包”卡片,写着扫描卡片上的二维码,即可领取平台派发的红包或礼品。

近日有网友分享了经历,拆开快递后,里面有一张兑奖券或小卡片,让扫描二维码领红包。

真有这种好事吗?这到底是“馅饼”,还是陷阱呢?

其实,卡片上的二维码,有非常大的诈骗风险。这可不是白来的“红包”,而是妥妥的陷阱!千万不要扫!

这个诈骗手段并不新奇了,骗子通过在快递上设置二维码引诱收货人去扫码,诱导人下载涉诈APP或跳转到某个网址,进而对扫码人实施刷单或者虚假投资理财类诈骗。

诈骗流程:收到快递、告知您可领取福利、扫描入群或下载APP、骗您进行充值刷单或投资理财、无法提现。

还有一种诈骗手法就是扫码进“福利群”,诱导您刷单返现!群里全是“演员”,当您对他们的“表演”信以为真,便一步步走进了布好的陷阱。先给点蝇头小利,再一点点提高金额,最终无法提现……您自己就是池塘里唯一的“鱼”……

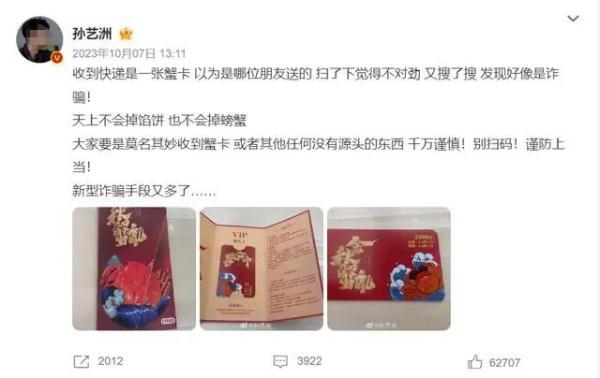

其实这类“返现福利小卡”的诈骗手段比比皆是!社交媒体上时不时会有相关热搜。就连演员孙艺洲就曾自爆过“蟹卡诈骗”,提醒大家警惕这类来路不明的快递。

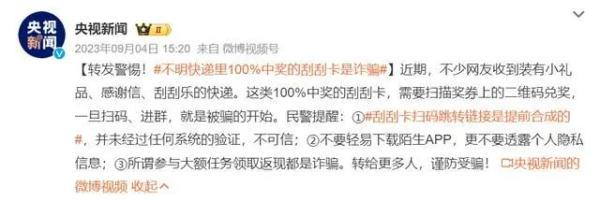

媒体也多次提醒“大额返现”“百分百中奖”等都是骗人的!

总之,各类诈骗手段无非都是抓住了人性的弱点,所以我们要始终坚信:世界上没有免费的馅饼!

(综合自:央视新闻、澎湃新闻、公安部官网、北京交通广播)

(编辑:李俊)