人机共赛 亦庄全球首秀机器人半程马拉松

4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松赛于北京亦庄鸣枪起跑。20支人形机器人赛队与人类选手同场竞技,这不仅是对机器人运动能力的极限测试,更是推动其技术发展的关键契机。赛事中的机器人“参赛选手”亮点频现,有惊有喜。跟随记者,透过这场特别赛事,探寻人形机器人的科技突破与未来走向。

今年的马拉松赛热度有增无减,更添了科幻气质,人机共赛让全世界为之瞩目和惊叹。4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松赛事——2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑,全程21.0975公里。

此次赛事由北京市体育局、北京市经济和信息化局、中央广播电视总台北京总站、北京广播电视台、北京经济技术开发区管理委员会共同主办。根据主办方介绍,赛事探索性地开启一场科技与产业发展的马拉松赛,搭建起测试验证平台,展示人形机器人技术和产业发展成果,打造产业链交流和创新应用的推广平台。

据悉,这场赛事邀请了全球机器人企业、科研院所、机器人俱乐部、高校等创新主体的人形机器人参赛。20支人形机器人参赛队伍与1.2万名参赛跑者同场竞技,共赴一场人机共跑、科技与体育融合的赛事盛会。这场比赛不仅为马拉松赛事注入了新活力,也开启了人机协同竞技的新篇章。

赛事中采取机器人和运动员“同步报名、同一赛道、同时起跑”的原则,全程采用铁马隔离或绿化带隔离的方式保障人机安全。北京人形机器人创新中心参赛队伍表示,这样的比赛模式对机器人而言,在环境适应、地面应对以及通信等方面都带来了前所未有的挑战,挑战环境与时长也属全球首次。

本届赛事聚焦人形机器人自主运动能力极限挑战,创新“全程设备稳定性考核+综合运维能力评估”赛制。在比赛过程中,机器人可更换电池,也可通过更换机器人以接力形式参加全程比赛。参赛队伍的最终成绩采用综合计时的方式计算,把从起点出发的时间、到达终点的时间,以及充电所消耗的时间加在一起,以综合成绩作为最终成绩。

按照赛事规则,如果比赛当中更换机器人,还会面临罚时:第一次更换罚时10分钟、第二次罚时15分钟、第三次及以上每次罚时20分钟。对于电池更换,全程计时系统不做暂停,计入总成绩。

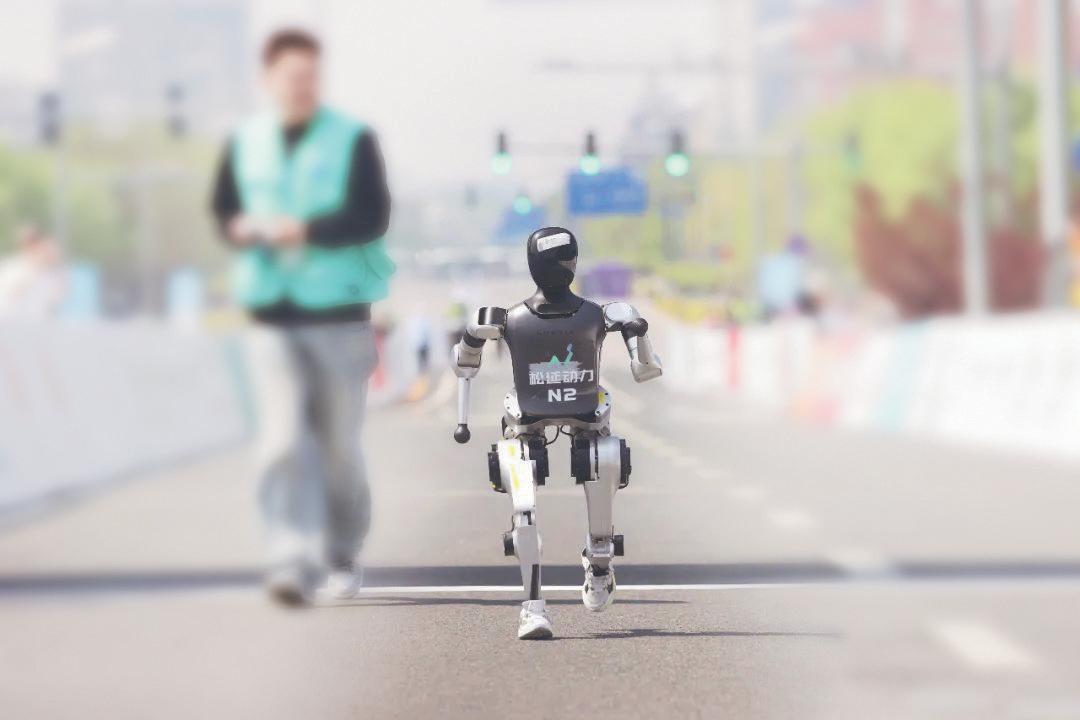

在现场赛道上,人形机器人在起点按“Z”形布阵排成2列,依次发枪起跑。为了更好地适应长距离奔跑,很多“参赛选手”还穿上了特制的跑鞋。来自北京人形机器人创新中心的“天工队”人形机器人“天工Ultra”率先冲出起点,小顽童队和旋风小子队的“松延动力N2”人形机器人迈着短腿奋力奔跑……除了这些发挥出色的选手,也有选手出了一些意想不到的状况,为了顺利完赛,一些机器人选手周围还围着4~5名工程师,充分诠释了“参赛即胜利”的比赛精神,周围观众的加油鼓劲也体现对人形机器人快速发展的期待。

经过激烈的角逐,最终天工队凭借2时40分42秒的成绩获得冠军,松延动力小顽童队、行者二号队分别获得亚军和季军,天工队、松延动力小顽童队、行者二号队、松延动力旋风小子队、EAI队、半醒机器人队获得完赛奖。

多地人形机器人产业“加速跑”

近年来,我国从标准体系构建、战略路径规划、创新生态培育等维度,建立和完善人形机器人产业政策。多省市积极响应,相继出台促进人形机器人发展的政策,加速创新要素聚合,具备地域特色的机器人产业集聚效应逐步显现。

2023年1月,工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色,开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台,形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。

2023年10月,工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》,提出到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2~3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业,打造2~3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展,应用场景更加丰富,相关产品深度融入实体经济,成为重要的经济增长新引擎。

在北京,亦庄已集聚知名机器人及智能制造生态企业300余家,形成核心零部件+人形机器人、工业机器人、特种机器人、医疗机器人、协作机器人、物流机器人的“1+6”产业体系,基本覆盖核心零部件、整机到应用场景的机器人全产业链。通过举办此次机器人半程马拉松赛,将进一步聚焦具身智能前沿技术攻关、一流创新生态培育等,全力推动人形机器人产业创新发展。

在上海,2022年出台的《上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案(2022—2025年)》明确,到2025年,要培育百亿级智能机器人产业。2023年10月,《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023—2025年)》提出,到2025年,要打造具有全球影响力的机器人产业创新高地。2024年5月,国家地方共建人形机器人创新中心(国地中心)在上海成立,计划在浦东建设一个500平方米的人形机器人智能训练场,到2027年,该训练场将成为全国人形机器人的训练中心。此外,位于上海的国家机器人检测与评定中心(国评中心)牵头建立了CR(中国机器人认证)体系,在业内,CR认证已成为机器人产品质量过关的标志。

在广东,据广东省工信厅统计,2024年广东工业机器人产量超24万台(套),产量同比增长31.2%,连续五年居全国第一,占全国市场总量的44%。全国每3台工业机器人就有1台“广东造”。今年3月印发的《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》,从支持核心技术攻关、培育优质企业、打造应用场景、部署高能级平台、培养引进人才、推进标准体系建设等方面提出12条“干货”政策措施。

在成都,已初步构建起“成都研+成都造+成都用”的人形机器人发展生态,2024年以来已发布“贡嘎”系列、天行者1号、Ares-X1、通天晓等多款新产品,“视觉模仿学习”“多模态交互”等关键技术领跑全国。2024年8月,成都市经信局市新经济委发布《成都市机器人产业发展三年行动计划(2024―2026年)》,力争到2026年,全市机器人产业创新能力显著提升,打造100款机器人新品、聚集100家产业链上下游企业、打造100个标杆示范场景,全产业链规模突破600亿元,建成全国人形机器人研发制造增长极和示范应用新高地。今年3月,成都高新区正式发布《成都高新技术产业开发区关于支持人工智能(机器人)产业高质量发展的若干政策》,从算力服务到场景落地,从算法攻坚到产业聚合,从数据融合到生态优化,六大维度“组合拳”全链赋能,推出支持企业优惠使用算力、支持大模型研发、支持数据服务能力提升、支持人工智能赋能千行百业等14条举措。今年4月,成都市机器人产业协会在武侯区正式完成注册,标志着成都机器人产业向集群化、规范化、创新化的目标又迈出了重要一步。

我们相信,未来的人形机器人将更加智能化、高效化,为人类的生产和生活带来更多便利和惊喜。

前三名冲线的机器人是什么来头?

赛场上,北京人形机器人创新中心研制的“天工Ultra”最先冲线完赛,夺得本次比赛的冠军。

“天工Ultra”身高约180cm,体重约55kg。对人形机器人来说,体形扩大大幅提高了重心,同时导致关节驱动系统需要提供更大扭矩、承受更高冲击,运动控制算法需要应对更大惯性和动态平衡难题,能源消耗也将随负载提升而激增,带来更大的技术挑战。而在此次马拉松赛中,“天工Ultra”因其大功率的一体化关节、低惯量腿部结构设计,在奔跑速度上极具爆发力,此外,通过结构的持续优化,找到轻量化与刚强度的平衡点,加上巧妙的缓冲结构,实现腿足的刚柔耦合设计,最终达到长距离奔跑本体不损坏的效果。赛程中,“天工Ultra”还使用电池快换技术,为长时间作业提供续航能力。“天工Ultra”使用无线领航技术完成跟随导航和长程路径规划,依托自身搭载的运控算法和多模态传感器,结合超宽带无线技术,引导机器人进行目标跟踪,计算自身位置,自主实时调整奔跑方向和速度,完成从赛事起点到目标点的奔跑。

“天工Ultra”在比赛开始后就率先起跑,40分钟左右到达5公里补给站第一次更换电池,耗费1分钟50秒完成换电。比赛过程中在一段相对狭窄直道摔倒,经简单调试后重新出发。10时14分冲线,第一个到达终点,全程换电3次,最终成绩为2小时40分42秒。

松延动力小顽童队的“松延动力N2”获得亚军。官方介绍显示,“松延动力N2”机器人身高120cm,重约30kg,具备18个高性能关节和先进的运动控制系统,能够在高速奔跑中保持稳定与灵活。“松延动力N2”专注于模仿人类自然步态的柔韧性与协调性,通过生物力学启发式设计,赋予N2机器人更接近人类的奔跑姿态。赛队结合关节弹性驱动与动态重心调节技术,在复杂地形中实现高效能量回收与自适应步态切换,使机器人既能灵动跳跃,又能稳健冲刺。据创始人姜哲源介绍,在材料的选择和核心零部件的优化上,主打实现轻量化和抗摔这两大目标。最终,小顽童队以3小时37分完赛,夺得亚军。松延动力有两支队伍参赛,另一支松延动力旋风小子队也顺利完赛。

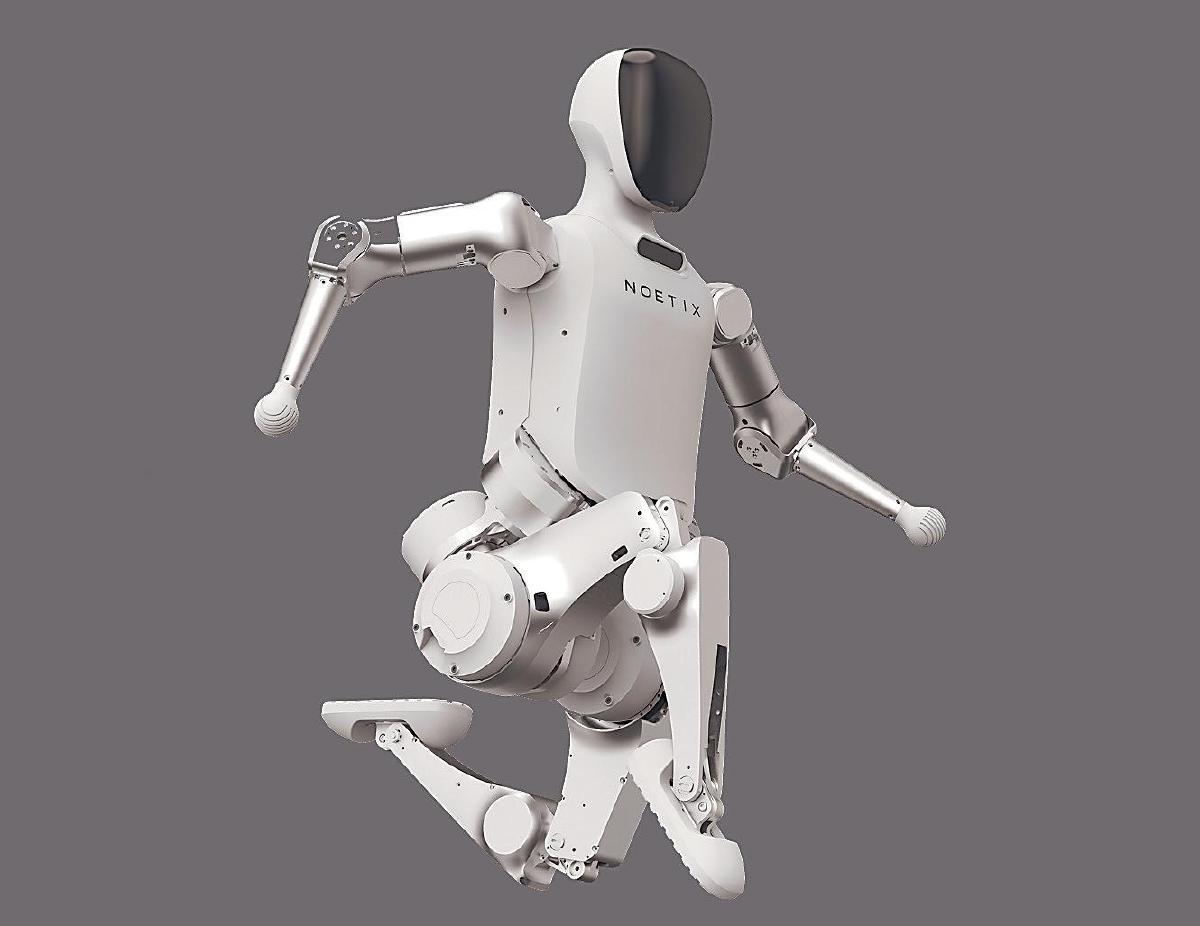

来自上海卓益得机器人有限公司的“行者二号”夺得季军。这款人形机器人身高170cm,整机重量仅28kg。与身高相仿的其他人形机器人相比,重量要轻40%左右。虽然速度比不上冠亚军,但它是参赛机器人中唯一没有在比赛中途更换电池的。根据官方介绍,“行者二号”的续航能力长达6小时,充一次电可以跑30公里以上。目前,卓益得还在研发“行者三号”,沿着肌腱仿生驱动技术路线进行版本迭代。

机器人长跑背后还需“技术长跑”

“这场赛事更多的是一种展示,机器人跑步表现出平衡的跑步移动功能,就像春晚上跳秧歌的机器人一样,向大众展示机器人目前的面貌、身形。”对于这场别开生面的半程马拉松比赛,著名科幻作家刘慈欣在接受采访时表示。

这场半程马拉松比赛中,面对长时间奔跑、复杂路况以及可能出现的突发状况等挑战,人形机器人对高能量密度一体化关节和机器本体的散热技术、运控算法的鲁棒性以及能源系统的效率等多方面提出了极高的要求。要实现真正融入人类生活的目标,人形机器人在软件、硬件等诸多方面需要经历“技术长跑”。

在硬件方面,材料与加工工艺的优化是提升机器人性能的关键。许多齿轮采用的PEEK(聚醚醚酮)材料,具备轻量化、耐磨、耐腐蚀等特性,在行星齿轮和减速机中应用前景较好。但该材料强度相对较低,在高负载下可能出现强度不足的情况。为此,研究人员探索使用碳纤维复合材料,它虽能达到钛合金的性能且更为轻量化,但加工难度大、成本高。

行星滚柱丝杠的加工也是一大难题。因其精度要求极高,需要高精度机床与复杂工艺,致使成本居高不下。材料的耐磨性和耐高温性能同样不容忽视。像铝合金、镁合金和钛合金等轻量化材料,在耐磨性和耐高温方面存在不足。目前,研究人员正探索通过微弧氧化等表面处理技术来改善其性能。

在软件领域,算法与传感技术的提升至关重要。例如在此次比赛中亮相的机器人,在相同硬件条件下,其运动表现和协调性好坏,在相当程度上依赖算法调优。目前,腿部行走算法、手部精细化感知等关键步骤的算法难度大,特别是手部,涉及21~26个自由度的复杂控制。躯干与双臂、腿部结合后的全身控制算法更是涉及复合技术。这些算法问题限制了机器人自主运动的流畅性、灵活性和适应性。

软件算法的核心问题在于实现机器人精准控制与快速反应。六维力传感器作为机器人触觉和力度反应的关键部件,技术含量高,在跨尺度精密传感方面,如何实现刚柔并济的力学性能仍是难题。此外,具有通用性的灵巧手、柔性关节设计也是核心挑战。

在能源系统方面,长时间奔跑对人形机器人的能源系统提出了极高要求。目前,电池技术的能量密度有限,难以支撑机器人长时间持续运行。同时,如何优化能源管理系统,使机器人在不同任务和场景下合理分配能源,提高能源利用效率,也是关键所在。

从普通的路试拓展到如今马拉松赛程的复杂挑战,人形机器人正实现从单体性能突破到适应复杂现实场景的重大跨越,这些难题正在逐步被解决。(作者:李晓东 毕冉)

(编辑:边珍)